Quando ero in età scolare, se non erro proprio al tempo delle medie, mi ritrovai al Cinema Galleria di Bari, quello vecchio che ora non esiste più, con i miei compagni e lo stuolo di insegnanti per vedere un film. Non so dove fossi, dove avessi la testa. A scuola ero sempre distratta, pensavo ai miei mondi da sognare, non avevo tempo per stare in quel luogo banale e che tanto ho odiato, se non col corpo, di cui potevo allora non curarmi.

Quando ero in età scolare, se non erro proprio al tempo delle medie, mi ritrovai al Cinema Galleria di Bari, quello vecchio che ora non esiste più, con i miei compagni e lo stuolo di insegnanti per vedere un film. Non so dove fossi, dove avessi la testa. A scuola ero sempre distratta, pensavo ai miei mondi da sognare, non avevo tempo per stare in quel luogo banale e che tanto ho odiato, se non col corpo, di cui potevo allora non curarmi.

E vedemmo un film. Ricordo una proiezione lunga, i miei compagni che parlottavano di altro e pensavano a flirt, amori e intrighi di classe (non c’erano cellulari né internet all’epoca, ma posso assicurare che il livello di distrazione era comunque alto). Io invece quel film lo guardai tutto, dall’inizio alla fine. Senza capire. Capivo, cioè, che era una storia drammatica e da questo ero affascinata. Ma non sapevo a cosa si riferisse tutto questo.

Nessuno dei miei compagni lo vide con attenzione, quel giorno, benché fossimo tutti al cinema. Nessuno ricordava di cosa parlasse.

“Ma come si chiamava il film che abbiamo visto oggi?”

“La balena, qualcosa così…”

Ci ho messo anni per ritrovare il nome di questo film.

Giona che visse nella balena, di Roberto Faenza, ispirato al libro di Jona Oberski, Anni d’infanzia.

A scuola non se ne parla mai. Sì, certo. Studiammo la guerra mondiale, ma la cosa viene sempre sorvolata in poche righe, crude anche quelle: sterminio di ebrei. Ma cosa tutto questo comportasse, io l’ho imparato da quel film, senza avere gli strumenti per associare questa storia al dato storico dei libri. Non so se riesco a rendere l’idea di quale sia il problema di tanta scuola italiana, oggi. Rara adesione tra teoria e realtà.

Uscita dal cinema ero così triste che mi ripromisi di non guardare più film su quell’argomento, lo ritenevo pesante, inutile, perché pensare a questo mondo lontano, che per me non aveva alcun inquadramento storico?

Ero ignorante. Come può esserlo una ragazzina di quindici, sedici anni al massimo. In un mondo che le cose non le chiama per nome e se possibile le sorvola.

Anni dopo, trasferitami in Inghilterra, sono venuta a contatto con la letteratura di guerra – che da loro vanta produzione vastissima – e ho scoperto di apprezzare tantissimo i libri sulla Shoah, sugli ebrei, i saggi, le testimonianze, le memorie. Ormai ne ho tantissimi e ancora altri mi aspettano per la lettura. Ho scoperto che non c’è scrittura più viva di questa, nel mondo dei libri. Che non c’è cosa più grande che un libro possa fare che non sia aiutare i sopravvissuti a tramandare i ricordi, gli storici a delineare i fatti nella loro concretezza, scevra il più possibile da forzature politiche.

Ma tutt’ora resto un po’ lontana dalla produzione cinematografica, l’ho sempre avvertita un po’ irreale, un po’ strana, forzata.

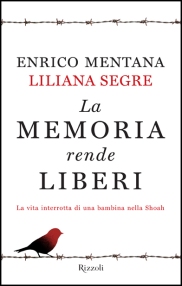

E ora, dopo aver terminato il libro di Liliana Segre scopro che anche lei – lei che può testimoniare di persona gli orrori di un campo di concentramento – la pensa così. Non le piacciono i film sulla Shoah, non le piace la Vita è bella, che anche io ho sempre trovato ridicolo, una fiaba impossibile. Mentre ha amato Se questo è un uomo di Levi, libro magistrale – del quale tempo fa ho fatto una recensione proprio nel blog – e del quale si sente, leggendolo, la forza del vero e del reale.

Così è anche il libro di Liliana Segre. Nessuno stupore nelle sue memorie. Un iter riscontrato in tanti altri romanzi di testimonianza, scritti da sopravvissuti. Una vita in famiglia, felice, laica: una distanza pressoché abissale dalle abitudini e consuetudini ebraiche. Una vita di fatto italiana al cento per cento. E poi le leggi razziali. La fuga da Milano, il tentativo fallito di scappare in Svizzera. La breve sosta al carcere di San Vittore e infine il treno della morte verso la Polonia e Auschwitz, assieme al padre.

Liliana Segre è rimasta relativamente poco in quel campo, rispetto a molti altri testimoni. Ma è sopravvissuta, diciamolo, per una serie di botte di culo allucinanti. Forse perché ragazzina, forse perché molto brava a non farsi notare troppo, discreta, sempre per conto suo con questo suo carattere molto dimesso e remissivo, è riuscita a sopravvivere non perché abbia fatto gesti eroici, ma perché è riuscita – ed è cosa terribile – a farsi trasparente in un mondo dove ogni nota di colore, dai capelli, alla malattia, alla stanchezza, al pianto diventavano un rischio di morte certa e immediata.

Ma Liliana non si ferma al campo di concentramento. Si libera, all’arrivo degli americani. E torna in Italia, tentando di riallacciare rapporti con chi è rimasto della sua famiglia, nel cuore l’assenza sempre presente del padre mai più ritrovato, grande figura mitica e adorata della sua esistenza.

Ed è in Italia, a guerra finita, che per Liliana inizia il momento peggiore. Sembra assurdo a dirsi, ma è così. Capisce che è impossibile essere capita da chi non ha vissuto quell’orrore, capisce che la gente poi non ha voglia di stare a sentire le sue tragedie, la gente vuole dimenticare la guerra, godersi la vita, la felicità. Così tace. Tace per anni. E si ammala, come era lecito aspettarsi, di depressione e di ulcere perché si teneva tutto dentro. Troppo.

Per fortuna ha incontrato l’amore, Alfredo. Un soldato italiano che poteva capirla. Si è creata una famiglia. Ha anche iniziato a lavorare, scoprendo la propria identità di donna e di persona al di fuori del contesto matrimoniale. E infine ha deciso di parlare, di raccontare, cosa che fa oggi benissimo con i suoi scritti, nelle scuole, negli incontri per celebrare il Giorno della Memoria. L’ultima comparsata che ho visto, proprio da Alberto Angela. Diventa Senatrice a Vita, nominata da Mattarella, e finalmente l’orrore vissuto trova un senso: raccontare, raccontarsi, regalarci le sue memorie a monito per il futuro.

Sto male al pensiero di come si sentirà ora, che in Italia fa tutto schifo, che al governo abbiamo questa specie di fascisti di bassa lega, ora che altri sono i bersagli e non più gli ebrei. Ora che ondate di assurdo antisemitismo si abbattono di nuovo sulla Germania, che lei dice di non aver purtroppo mai potuto perdonare.

I tedeschi di oggi non sono quelli di ieri, le direi. Ma in realtà la capisco, la paura resta ed è difficile non associarla a questi eventi. Io stessa, che pure non li ho vissuti, sono stata di recente a Berlino per un paio di giorni e ammetto di averci pensato di continuo. Tra reperti storici, musei e il corteo di pace contro il nazismo in cui mi sono imbattuta (assurdo, siamo nel 2018 e ancora si deve ribadire quanto possa fare schifo tutto questo), anche io come Liliana Segre, devo ammettere, ci ho pensato. Non ho ricordi tragici con cui fare i conti, ma sento di capire perché lei non riesce.

Mi chiedo come possa sentirsi una donna come lei, all’alba di tutto questo. Motivo per cui questo libro andrebbe letto, ma non solo, consigliato in scuole, in associazioni, club del libro. Assieme al libro di Primo Levi, per mostrare due possibili facce della realtà, di cosa voglia dire essere perseguitati, incarcerati, essere vittima della crudeltà umana. Nelle parole di Liliana mai rancore, mai odio, mai voglia di vendetta – avrebbe potuto, lo dice nel libro, in un momento di apparente catarsi, possibilità di sparare a un nazista, che l’avrebbe però consegnata a un destino di rimpianto – mai piegata al ricordo doloroso. Inno alla vita il suo. Però lucido, razionale. Mettiamola così: io non le credo sino in fondo quando dice che non ha provato odio, rancore, che ancora non ne prova. Una donna così arguta e intelligente ha saputo semplicemente trasformarlo, secondo me. In altro.

In cosa, lo scoprite semplicemente leggendola. Il suo messaggio è netto, non può sfuggire.